近日,上海大学的医学院博士后赵彦彭在《Nature Communications》杂志发表了题为“Evidential deep learning-based drug-target interaction prediction”的研究论文。针对现有深度学习模型无法为预测提供置信度估计的瓶颈问题,提出了基于证据深度学习的药物靶标相互作用预测新范式——EviDTI。EviDTI利用预训练的知识以及多维表示来增强模型性能。更重要的是,EviDTI通过引入证据深度学习来为预测结果提供置信度估计,以帮助识别最有可能成功的候选药物,从而降低风险和成本。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62235-6

药物靶标相互作用在新药发现与药物重定位过程中扮演着“导航灯”的角色,对于加速药物开发、降低研发成本以及减少不必要的动物实验具有至关重要的意义。

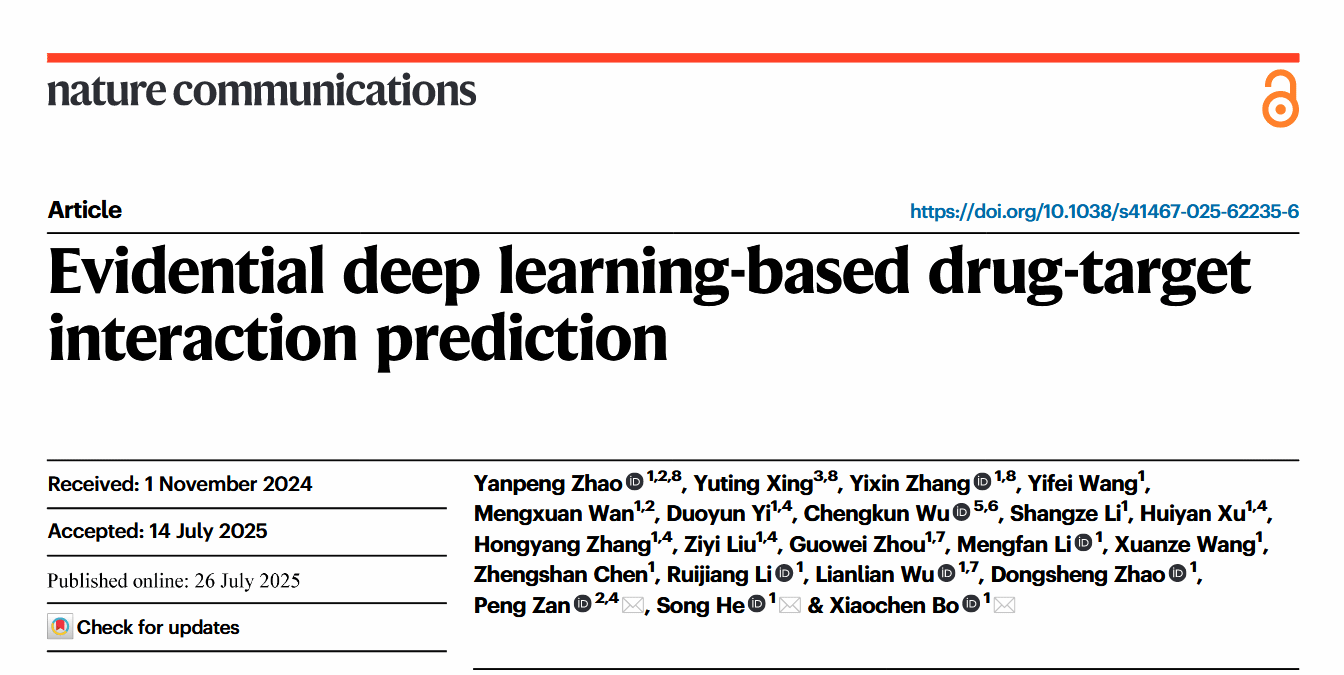

目前,深度学习模型在药物靶标相互作用预测方面取得了重大进展,但它们通常缺乏为预测提供置信度估计的能力。这种局限性严重影响了这些模型在现实应用中的有效性。为了弥合预测模型与实际应用之间的鸿沟,研究团队创新研发了一种基于证据深度学习的药物靶标相互作用预测框架(EviDTI)。该框架结合药物2D拓扑图、3D几何结构与靶标序列信构建药物-靶标跨模态表征。与传统深度学习模型不同,EviDTI通过引入证据深度学习来量化预测的不确定性,输出“预测概率+置信度分数”,帮助筛选高置信度候选药物,从而降低与假阳性相关的风险和成本。

基于证据深度学习的药靶相互作用预测的方法框架图

EviDTI通过对三个基准数据集(DrugBank, KIBA, Davis)的测试,并与11个基线模型进行比较,展示了其优越的性能,特别是在KIBA和Davis数据集上实现了超过90%的预测准确率。此外,EviDTI提供的置信度估计可以有效地校准预测误差。因此,研究者可以通过优先对置信度更高的候选药靶对进行实验验证来加速药物发现和重定位。

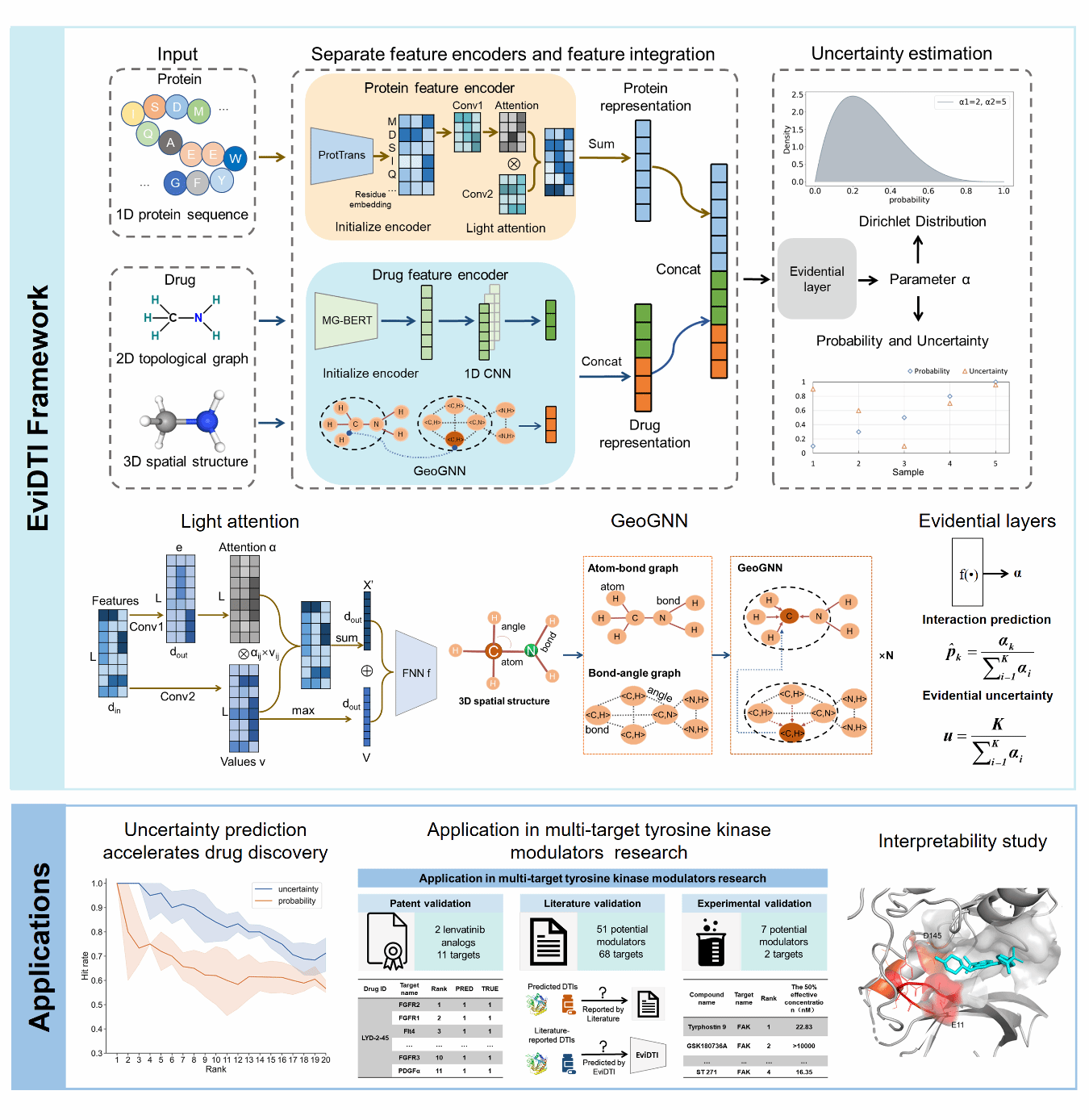

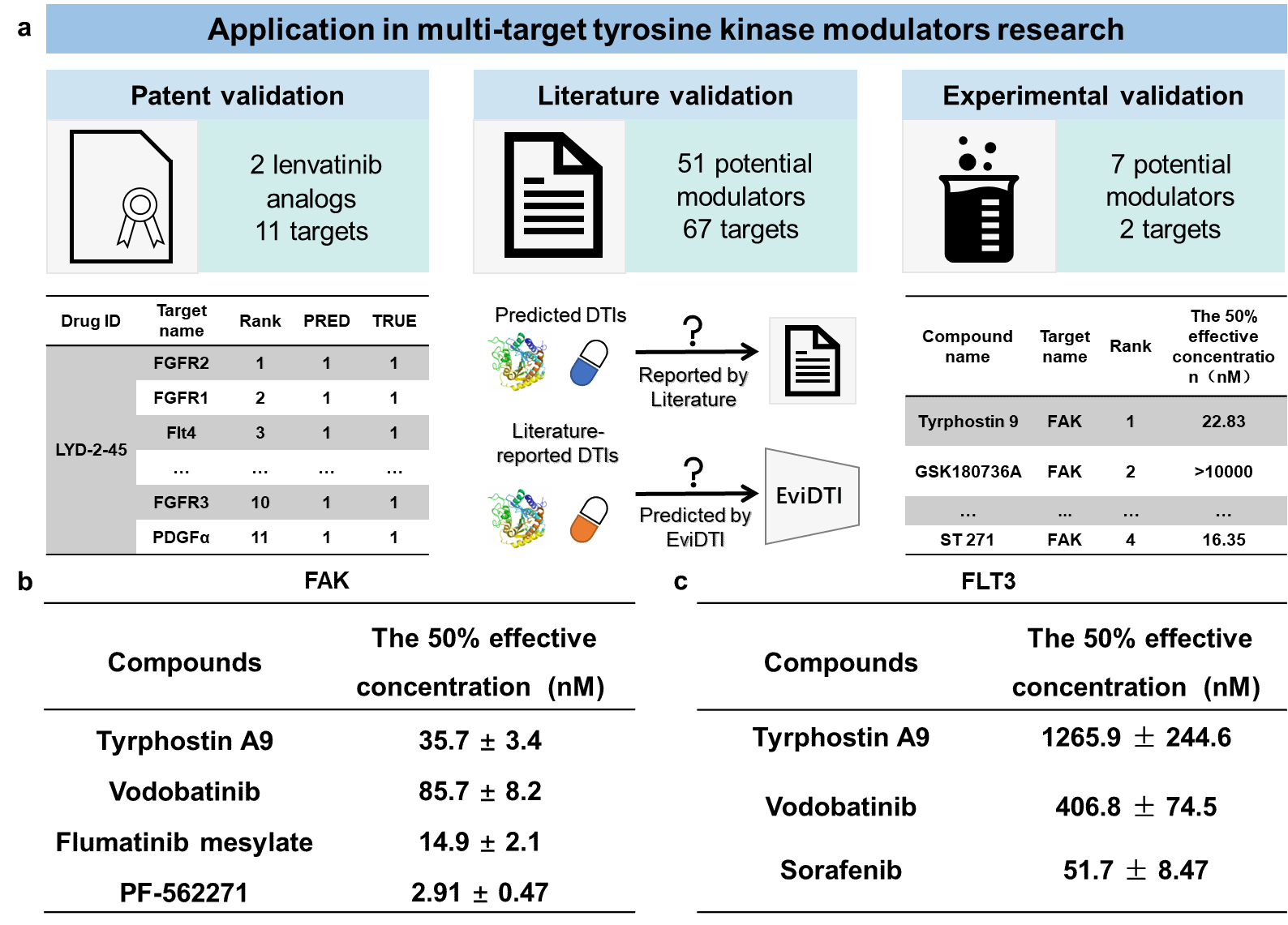

为了验证EviDTI的有效性,研究团队特别针对2种关键的酪氨酸激酶靶点和7个潜在的酪氨酸激酶调节剂之间的相互作用进行了体外激酶活性测试。在预测的药靶相互作用对中,5对药靶相互作用显示出结合亲和力,其中4对达到纳摩尔级别的结合亲和力。这些结果表明,EviDTI是一个强有力的工具,可以加速从理论模型到实际药物开发的转化过程。

EviDTI在多靶点酪氨酸激酶调节剂发现中的应用

上海大学医学院博士后赵彦彭为论文的第一作者,军事科学院军事医学研究院伯晓晨研究员、何松副研究员,合作导师上海大学昝鹏教授为论文的共同通讯作者。上海大学医学院为该论文的共同通讯作者单位。

本研究得到国家重点研发计划、上海市科委的大力资助和支持。